导航

导航

2006年,是即墨市经济社会科学发展、和谐发展、再创辉煌的一年,也是各项事业全面进步、对外形象迅速提升、人民群众得到实惠更多的一年。一年来,全市上下牢固树立和认真落实科学发展观,紧紧围绕建设大青岛现代新区的奋斗目标和“一二三四五六七”的发展思路,凝心聚力,抢抓机遇,加压苦干,创新突破,实现了经济社会的又好又快发展。全年完成地区生产总值366亿元,比上年增长20%;地方财政一般预算收入11.97亿元,增长27.9%;各项存款余额176亿元,比年初增长20%;农民人均纯收入6478元,增长12.9%。县域社会经济综合发展指数排名上升5个位次,名列全国最发达百强县第38位。

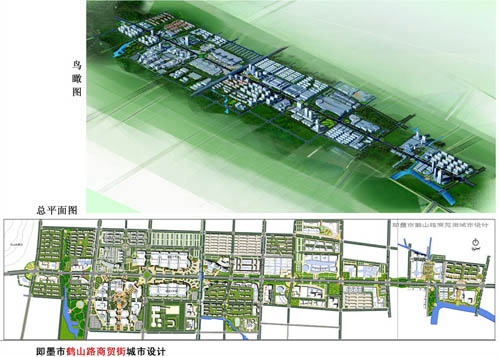

——积极调整优化产业结构,经济运行质量明显提高。围绕构筑具有持续竞争力的新型产业体系,加快推进结构调整和产业升级,三次产业比例调整为8:56.2:35.8,全市经济发展步入有质量、有效益、良性循环的轨道。制造业规模化、集群化态势更加明显,自主创新能力不断提高。规模以上企业发展到645家,完成产值580亿元,比上年增长44%;新增产值过亿元企业46家,总数达到150家,基本构筑起以针织服装服饰、造船及造船配件、电子及电子配件、食品饮料等产业集群为主体的新型工业体系。其中,规模以上针织服装服饰企业发展到190家,完成产值200亿元,占全市规模以上工业总产值的35%。科技创新步伐进一步加快,新引进三湖制鞋、菱达机械等研发中心,青岛市级以上企业技术中心发展到12家,39家企业被认定为高新技术企业,高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重提高到30.2%。服务业呈现高层次、新业态的发展趋势,市场商贸业和旅游业的特色优势进一步拉长。 完善了西部新商贸区控制性详细规划,高起点编制了鹤山路商贸街城市设计;总建筑面积27.1万平方米的中国即墨服装市场主体工程完工,物流中心、商城客运汽车 站一期工程开工建设;厂家总代理、总经销发展到4000家;即墨服装市场名列全国十大服装批发市场第四位、被评为五星级市场。天泰等重点旅游项目加快推进,以休闲度假疗养保健为特色的高端旅游开发呈现新热潮。

——突出加快东部开发建设,新东部的整体形象迅速提升。编制了鳌山片区控制性详细规划,完成了温泉片区中心区城市设计和鳌山组团供热、供气规划及温泉河、大任河综合整治规划,东部旅游度假区的规划体系日趋完善。加快推进鹤山路东通二期工程,实施汤泉一路、汤泉二路、观光路等道路建设,配套跟进集中供水、排水等基础设施,拉起了鳌山温泉区域的环状路网框架。实施了大规模、立体化、组团式生态环境建设,对莱青路、大田路等主干道路和沿路村庄、山体进行深度绿化, 建成集观光休闲健身、自然生态教育于一体的温泉主题公园和生态观光果园,东部区域的生态环境进一步改善。全省首家大型整体造船项目马斯特造船有限公司正式奠基,青岛船厂整体搬迁扩能项目落户我市,香港中旅项目已经签约,全省装机容量最大的温泉华威和王村华电等风能开发项目推进顺利,以休闲旅游度假区和临港产业区为主体的新东部初步展现形象。

——坚持内外源型经济互促并进,区域经济活力不断增强。坚持不懈地扩大对内对外开放,促进民营经济发展。招商引资在较高平台上实现了质的提升。全市完成外商直接投资5亿美元、外管局到帐外资1.75亿美元;实际利用内资61亿元,增长27%;外贸出口20.5亿美元,增长30%。新引进投资过千万美元外资项目和过5000万元内资项目69个,即发东丽、小西生物、振邦化纤等投资规模大、科技含量高、产业关联度强的重点项目相继开工建设、投产运营。五大市级工业基地外商直接投资3.12亿美元、实际利用内资40.1亿元,占全市总量的比重分别达到62.4%和65.7%,经济园区化、园区产业化、产业集聚化的发展态势更加明显。民营经济规模持续膨胀、竞争优势不断增强。全市个体工商户达到7.5万户,民营企业发展到6700家,民营经济增加值、税收占全市总量的比重分别达到56.6%和63%。深入实施质量兴市和品牌战 略,新创青岛市级以上名牌产品、著名商标18个,总数达到76个,其中“红领”商标被评为中国驰名商标,“金王”蜡制品被认定为中国名牌产品,全市拥有中国驰名商标4个、中国名牌产品5个,总量居青岛五市首位。1812家民营企业与内外资企业进行合资合作,民营科研机构发展到152家,民营企业的市场竞争力持续增强。

——实施城镇统筹发展,大青岛现代新区的框架基本形成。着眼于拓展和优化全市长远发展、集聚发展的空间布局,不断完善基础设施,提升服务功能,改善人居环境。城区建成区面积达到46.7平方公里,城市化水平提高到51.2%。结合新一轮城市发展战略研究,修编城市总体规划,城区详细规划覆盖率达到98.5%。天山一路、长江二路、泰山一路等主干道路建成通车,威乌、青平高速公路即墨段建设进展顺利。完成了墨水河上游水源地改造、城区调水二期和供水管网改建工程;改造“一户一水表”3029户。建成运营220千伏马山变电站,新建35千伏以上供电线路36公里。新发展燃气用户3400户。“三城并创”深入推进,我市被命名为“国家环境保护模范城市”和“国家生态示范区”。华山镇被评为全国小城镇建设示范镇,鳌山卫、龙泉等17处镇创建为全国环境优美镇,总量位居全省前列。

——扎实推进社会主义新农村建设,破解“三农”问题取得新成效。认真贯彻中央提出的“二十字”方针,积极实施以工促农、以城带乡战略,广大农村呈现新气象。三大农业园区的服务功能进一步增强,海珍品健康养殖基地、无公害蔬菜生产基地建设顺利进行,15万亩高产优质高效粮食示范区建设圆满完成。国家级绿色食品和有机食品达到19个。农村经济合作组织发展到40家。扎实推进农村垃圾集中收集处理试点、村庄绿化、改水改厕和家乡河治理工作,完成农田水利工程1267项,扩大改善灌溉面积8.2万亩;新造林3.66万亩,森林覆盖率达到30.2%;新修通村公路141公里,行政村油路通达率提高到77%;新解决135个村庄、10.8万农民吃自来水问题。引进建成了青岛技师学院,全市新培训农村劳动力4.4万人,转移3.2万人。投资6000万元,完成20处镇卫生院标准化改造、800处村庄社区卫生服务站规范化建设,基本构建起农民健康保障的长效机制。

——着力解决民生问题,构建和谐社会迈出新步伐。坚持以人为本、执政为民,集中力量解决关系群众切身利益的问题。优先发展教育事业,加快调整学校布局,新建农村中小学校14处,春雨助学行动深入推进,城乡教师实现同工同酬,各类教育健康协调发展。争取青岛市级以上科技计划立项22项,专利申请量720件、授权量145件。提高农村大病医疗统筹与救助标准,研究出台了城镇无医保居民合作医疗办法。开工建设了市医院外科病房楼。继续实施爱心行动、光明行动,37名患先天性心脏病少年儿童、683名白内障患者得到康复。扎实推进被征地农民基本养老保险,参保人数达到3.6万人,发放养老金572万元。提高了优抚对象和城乡低保补助标准。新建改建10处镇敬老院、170户贫困残疾人新居。完成23处镇文化中心、240个村文化大院改建任务。被评为联合国第五周期生殖健康项目优秀试点市。积极创建“平安即墨”,市民满意度不断提高。广泛开展精神文明创建活动,广大群众的社会主义荣辱观进一步增强。全程办事代理制覆盖城乡。以法治市工作深入推进。各项社会事业全面进步。